|

Etonnements 2002

Que dit-il, le brin d'herbe ? et que répond la

tombe ? Aimez, vous qui vivez ! on a froid sous les ifs…

Ces vers de Victor Hugo Hugo (voir poème intégral en Notes d’écriture) me font à

chaque fois penser à la tombe d’Arthur à Charleville. Une sorte d’if planté

dans une sépulture voisine est devenu envahissant et déborde sur les deux croix blanches

de la famille Rimbaud. Il y a aussi cette impression de froid et de silence et toutes les

questions qui restent au bord des lèvres quand on lit le poète aux semelles de vent.

Cette ambiance détourne le vieil Hugo vers le désormais toujours jeune Arthur. Poètes

figés dans l’éternité, tout aurait pu les séparer et la postérité les a

réunis, étranges destins que celui des poètes où les écrits les pousse vers un éther

de mots volatiles qui bizarrement demeurent tandis que les corps se fossilisent lentement

dans l’ennui : Arthur coincé avec sa mère tout comme Baudelaire, exilé au

Montparnasse et Hugo s’enquiquine dans ses marbres avec d’autres vieilles

barbes. Quand Victor écrivit ce Crépuscule des Contemplations, sans doute le galopin

Rimbaud n’était pas né ou du moins pas en tant que poète. La Meuse coulait

tranquille sous les marronniers vers sa maison natale. Finalement, il se sont toujours

loupé : quand en 1885, VH meurt écrasé sous la gloire générale, AR est déjà

loin, se tait dans son Harar, plante des armes et cultive son cancer, il ne lui reste que

6 ans d’errance à vivre avant de prendre sa part de postérité qui est

" un discours aux asticots " comme disait Céline. Tout cela

n’est pas très gai en ce jour de Noël, non ? Ah oui, j’oubliais de citer

les deux derniers vers de la strophe à Hugo : Lèvre, cherche la bouche ! aimez-vous

! la nuit tombe; Soyez heureux pendant que nous sommes pensifs…

Je pense à la guerre en Irak à la Côte d'Ivoire, je suis heureux de Noël. Aimer,

aimer…

(25/12/2002)

Deux anecdotes cette semaine concernent

l’ANPE. La première est la toute nouvelle agence qui vient d’ouvrir en plein

cœur des rues commerçantes de Châlons (en Champagne qu’on dit maintenant, on a

rajouté des bulles à l’eau glauque de la Marne, ça fait plus gai). Et justement,

en parlant de plus gai, il y a cette ANPE, insolemment ouverte à l’endroit où

fleurissent boutiques de fringues et coiffeurs. D’ailleurs, la décoration luxueuse

rappelle les boutiques des coiffeurs, précisément, parfumeurs et autres soins du corps.

Les premiers jours, les chaises " design " habilement disposées sur

le pourtour demeuraient vides, sans doute question de s’habituer à la nouvelle

implantation (au fait avant, c’était où ?). Et maintenant, quand on passe, on

remarque des gens assis dans le décor impeccable, posés comme des shampoings sur les

étagères du coiffeur. Et c’est une grande honte qu’on ressent devant cette

société qui expose de façon arrogante ce besoin essentiel de l’individu, le

travail, non pas comme une chose naturelle, mais comme un luxe, dont les demandeurs

seraient à la fois, les clients et les produits, tournant dans le cercle infernal du

marketing, parfaitement compris par le premier (non)employeur de France : le besoin

crée le client, le client crée le besoin...

La deuxième anecdote se passe au lycée de ma ville où j’assistais en parent

forcement anxieux à une présentation de la complexe scolarité qui débute en seconde.

Comme intervenant, il y avait une conseillère d’orientation qui après nous avoir

expliqués tous les recours, nœuds administratifs, options et angoisses diverses,

enfonça le clou en signalant que le CIO, Centre d’Information et d’Orientation,

était situé au-dessus des locaux… de l’ANPE ! Raccourci saisissant que

l’ensemble des parents préoccupés par le choix du futur métier de leurs rejetons a

dû apprécier.

Honte à nous qui permettons cela…

(18/12/2002)

Dans le journal de mon département, il ne se

passe pas une journée sans que l’on annonce une publication. Livres de patrimoine,

romans, poèmes : tous les genres sont présents. Articles sur l’auteur du coin,

publicités des maisons d’éditions locales qui présentent un catalogue riche et

renouvelé (l’une d’elles annonce dix titres nouveaux…), la littérature

dite régionale semble bien se porter. Elle est pourtant très différente de cette

littérature plus nationale qui a su s’organiser à travers de circuits de diffusion,

de politique marketing concertée comme la traditionnelle rentrée littéraire de

septembre. Souvent décriée, la littérature régionale est de qualité inégale,

beaucoup d’auteurs publiant en grande majorité à compte d’auteur (mais

beaucoup d’œuvres publiées ainsi sont plus intéressantes que certains produits

commerciaux fabriqués par des auteurs à succès). En dehors des Fnac et autres grands

groupes, reléguées dans quelques rayons cachés de librairie, on cultive vis à vis de

la littérature régionale une méfiance incompréhensible que je perçois à travers un

agaçant élitisme. C’est Pierre Michon qui résume bien le problème en citant dans

une interview récente que, dans sa province, il composait des poèmes de

" sous-Apollinaire, du sous-Baudelaire ". Beaucoup d’auteurs

locaux, gagnés par l’âge, publient leurs poésies rimées, désuètes, issues de

l’époque révolue du Certificat d’études, comme pour laisser une trace à leur

parenté et leurs amis. Peu importe que ce soit pour eux du sous-quelque chose, il

n’empêche que leurs petits enfants, leurs amis ressentent l’émotion de la

lecture. Et ainsi se boucle avec ces lecteurs, le cycle complet de la vie d’un livre

dans une totale littérature régionale complètement ignorée de celle qu’on imagine

plus noble. Et pourtant existante, essentiellement belle.

(11/12/2002)

Qui écrivit le fameux vers : partir,

c’est mourir un peu ? Le surréalisme d’André Breton est-il né à

Saint-Dizier ? Quelles furent les relations entre Diderot et les langrois ? Qui

était Remi Belleau? Pourquoi Alexandre Hatier, Ernest Flammarion et Albin Michel,

éditeurs prestigieux sont-ils originaires d’un département qui a toujours compté

moins d’habitants qu’un seul arrondissement de Paris ?

Questions improbables et réponses hétéroclites dans 52 écrivains haut-marnais : de

Jehan de Joinville à Jean Robinet. Fruit d’un enthousiasme

collectif et d’un travail commun, les Ecrivains de Haute-Marne ont investi dans ce

livre la passion qui les anime depuis 20 ans à faire vivre ce patrimoine à travers leur

association. Tout naturellement, fêter cet anniversaire c’était rendre hommage à

ce patrimoine littéraire extraordinaire.

En effet, cet ouvrage d’art éclaire le paradoxe d’un département à la fois

proche de Paris mais méconnu et qui a pourtant su retenir de tout temps un grand nombre

de femmes et d’hommes de lettres les plus importants de notre histoire. Certains ne

sont pas originaires de Haute Marne et y sont venus par hasard, comme Antoine de Saint

Exupéry, affecté à l’aérodrome d’Orconte ou Voltaire, hôte du Château de

Cirey, mais tous ont trouvé un attrait particulier à cette région de l’Est que

Paul Claudel appelait " Le Grand Magasin du Louvre bondé d’étoffes et de

savons ".

(04/12/2002)

Il y a des jours comme cela, une petite fille et

sa mère dans un train pour Mourmelon (voir en Notes de lecture) et, un peu plus loin, un

retard de deux heures en gare de Chalons. Parfois les voyages ont un goût d’aventure

et d’épopée. On arrive tout de même à Paris, capitale du monde, omni présente et

égocentrique : la première chose qu’on voit en sortant du métro est un

manteau de vison avec une dame dedans, mains dans les poches et qui agite les pans de son

habit pour en éprouver la richesse au côté de son digne mari. On est dans un quartier

chic et en mission ethnologique pour un salon du livre : pendant deux heures, on

pourra observer, bien plus près que les oiseaux migrateurs de mon lac de province, une

faune que l’on croyait naïvement dissoute dans les affres de la révolution. Il

n’en est rien, nom à particules, anecdotes désuètes et dérisoires de familles

guillotinées pour servir de passé commun et voir évoluer ces étranges personnes

parées de rosettes et d’austères costumes, de bijoux et de jupes strictes à

carreaux. La différence entre ce monde et le mien tient en un seul adjectif : aux

mots " vie banale " que j’eus la malchance d’échanger au

cours d’une conversation et pour résumer le propos de mon livre

"Composants ", il me fut adressé un visage interloqué et un rectificatif

cinglant par un de ces autochtones précieux : vie banale, vous voulez dire vie

simple, non ? La différence entre ce monde et le mien est donc un rapport de

domination : on subit une vie banale, on choisit une vie simple. Ce qui montre le

pouvoir encore réel et détenu par cet étrange microcosme, pouvoir qui s’exprima

d’ailleurs par la présence d’un ministre pour cette manifestation réunissant

200 personnes en face de son absence à un évènement de 20000 personnes directement lié

à son ministère quinze jours auparavant... J’en suis ressorti avec l’étrange

idée que la révolution culturelle chinoise n’avait peut-être été pas une

mauvaise idée.

(27/11/2002)

C’est un correspondant de presse d’un

tout petit village qui s’étonne de croiser sur son chemin un agriculteur occupé

tranquillement à charrier une remorque à l’arrière de son tracteur, remorque

constellée d’autocollants Front National. C’est le même qui raconte comment

certains habitants exposent fièrement et sans vergogne des affiches de Le Pen jusque dans

leurs salons. On se dit qu’il exagère, qu’il cherche la plaisanterie par

exemple derrière cette anecdote où le petit Cohen doit défendre avec ses poings dans la

cour de récré les moqueries de ses petits camarades, non pas parce ses parents ne

partagent pas les mêmes idées d’extrême droite que les voisins, mais parce que

c’est peu crédible de les affirmer avec un nom pareil… Et puis on repense aux

dernières élections et à celles d’avant, on se souvient des scores majoritaires du

FN dans ce petit patelin depuis une dizaine d’années. Et ce n’est pas un

phénomène de ras-le-bol, de cités surchargées d’immigrés : la commune

n’a jamais vu s’installer un seul arabe… Mais bon, tout ce qu’on voit

à la télé, mieux vaut prévenir que guérir, et l’insécurité, si j’en chope

un après ma bagnole, je lui colle deux pruneaux, et Maastricht, hein ? avec les

espagnols, portugais, anglais, belges, allemands, italiens, les paysans peuvent plus rien

vendre… Discours rabâchés, entendus, réentendus, répétés jusqu’à plus

soif - et qui donnent soif, paroles en l’air, au bout du compte on se réveille un

jour d’élection, hébétés, les analystes des journaux (installés en ville et bien

loin…) n’y comprennent rien, le correspondant de presse voudrait bien leur dire

que… Mais tiens donne-nous un article sur le départ de la postière, l’accident

au carrefour, l’intervention des employés de l’électricité dans la

commune… Pendant ce temps là, discours rabâchés, sous-entendus et seul Le Pen, lui

qui dit tout haut ce que… Ah, il nous faudrait un homme, un vrai, un dur à la tête

de…

C’est aussi le fait divers de deux habitants d’une semblable commune qui ont

noyé un homme dans le parc d’une ville : " On voulait casser de

l’arabe, on n’en a pas trouvé, on a dû se rabattre sur un

pédé… ", ont-ils expliqué. L’un d’eux a dû se débarrasser de

son blouson aux insignes néo-nazis avant d’entrer dans le bureau du juge, dixit le

journaliste, qui parlait aussi d’individus " acculturels ". On

imagine assez bien les discours rabâchés, entendus, réentendus, répétés

jusqu’à plus soif, télévisuels ou de voisinage, et tenant lieu d’imaginaire

à la place d’une culture. Pourtant, bien des villages tentent de sortir de

l’isolement. C’est le cas de Goncourt qui a donné son nom aux fameux frères et

du coup au prix tant convoité : deux années de suite une foire aux livres a été

organisée avec les habitants, avec les moyens du bord et trop peu de visiteurs. Cette

année, elle a été annulée, les granges des habitants réquisitionnées pour

l’occasion se sont refermées, les discours rabâchés, entendus, réentendus,

répétés jusqu’à plus soif pourront s’y cacher…

(20/11/2002)

Littérature et Peinture, de la méthode : ce

texte de Nicolas Wanlin (consultable sur Fabula)

se rapporte aux travaux de Bernard Vouilloux, notamment La peinture dans le texte,

XVIII°-XX ° siècles. On y trouve ainsi résumé de beaux points de vues, que

l’on pressentait par ailleurs, notamment sur le rapport entre la description et la

peinture. Quelques extraits :

" La théorie moderne de la description insiste sur l’autonomie de

celle-ci. Pour Barthes, la description réaliste n’est pas imitation du réel mais

imitation d’un tableau du réel…/… Ces considérations reposent sur le

double présupposé de l’instantanéité de la perception du tableau et de la

linéarité de la description (simultanéité / successivité). Or il n’y a pas de

perception qui ne soit déjà lecture, il n’y a donc pas de véritable perception

originaire, globale et instantanée du tableau. Une forme de description est déjà

inscrite dans le tableau qui nous le rend visible, c'est-à-dire lisible. Quoi qu’il

en soit, la sémiologie de la peinture, comme la théorie du récit, campent sur la

position d’une linéarité irréductible du langage — donc de la description

— et en font leur problématique centrale. En renvoyant à des textes théoriques de

Claude Simon et Julien Gracq, B. Vouilloux propose que la linéarité du texte est moins

essentielle que la formation de l’image à la lecture par accumulation, persistance,

mémorisation : il faut donc sortir de l’immanence du texte et considérer le

processus de lecture pour comprendre comment fonctionne la description (de

tableau)…/… Quand la description ne se fonde plus, pour délimiter son objet,

sur les figures du tableau, c’est toute la théorie qui est mise en porte-à-faux.

Or, si l’on admet sans mal que la culture sémiotique du XVIIIe siècle soit

impuissante à fournir des descriptions de Kandinsky, c’est un tout autre problème

que de reconnaître que la théorie de la description qui nous permet de rendre compte de

Diderot, voire de Baudelaire, sera impertinente pour des textes de Bonnefoy ou de Proust.

Cela voudrait dire " Deux poids, deux mesures " ! Et pour Vouilloux, " Le

nuage peint représente un nuage — même si, projetant anachroniquement sur lui le

regard que nous portons sur Klee et Pollock, nous nous donnons la licence d’y voir

autre chose ; mais une ligne ne représente pas une ligne, et c’est pourquoi, sans

doute, elle ne réclame pas la description ; celle-ci en est possible, mais elle

n’est pas pertinente. "…/… La description moderne doit rendre compte

de trois aspects de la couleur, " figuratif (ou représentatif), symbolique (ou

sémantique) et digital (ou formel) ". La description métaphorique se substitue à

la description métonymique et échappe ainsi au détour par le discours des figures, le

lexique de la peinture, etc. C’est une rupture par rapport à la description du

tableau classique. La description s’infléchit alors vers la subjectivité et

l’activité métaphorique du descripteur, se détournant en même temps du

référent. On voit ici les facteurs de la réflexivité moderne. Il est alors possible de

caractériser deux tendances, la réaliste et classique qui privilégie la métonymie,

" trope cardinal et tropisme de tous les réalismes, comme le signalait Jakobson

" car elle permet de dire du tableau ce qui peut en être dit comme du réel, et

celle fondée sur la métaphore, plus tournée vers la sensation, son intensité, son

irréductibilité comme autre du langage. Ceci amène donc la question des limites du

langage, de l’"innommable ". "

(13/11/2002)

Les cimetières de campagne, quand est-ce que tu

nous feras un texte dessus ? C’est Albert qui parle quand nous franchissons la

grille. Bruits de nos pas sur le gravier. En guise de réponse : le dernier

cimetière visité c’était celui de Venise (voir dans cette même rubrique le

09/10/2002). Son étonnement. C’est vrai que c’est beau, un cimetière de

village. Pierres moussues, croix de fer, plaques, bouquets renversés par le vent. Il fait

doux. Nous marchons lentement, mains dans les poches. Les autres ont pris de

l’avance, sont déjà réunis un peu plus loin. On, prend un raccourci entre les

tombes. Albert perd l’équilibre, ce n’est pas facile, je le rattrape par le

coude, sa main agrippe une stèle. Nous y voici. Sur la tombe est écrit

" instituteur-écrivain ", je me demande si le mort n’aurait pas

aimé l’inverse. Et cette curieuse manie d’indiquer la profession, le travail

comme le seul don au monde. On est là pour poser une plaque. Il y a cette phrase de Hugo

" la vie est une phrase inachevée " qu’on a complété par

l’accueil que réservait l’ instituteur-écrivain à ceux qu’il

connaissait : " salut vieux soldat ". L'un de nous pose

l'épitaphe et essuie ses larmes en répétant le vieux salut. Puis, on reste sans rien

dire. En se penchant pour saisir la plaque, il a laissé choir sa casquette que je

ramasse : c’est un modèle militaire avec un pin’s du Professeur Tournesol

épinglé dessus. Il a l’habitude de porter aussi un pendentif de Che Guevara, en

guise de provocation. On se disperse. Nous reprenons le chemin à l’envers avec

Albert. Je voudrais lui reparler du Cimetière de Venise, de la petite chouette que mes

enfants avaient trouvée, puis je renonce. Nous arrivons à la voiture. Plus tard, nous

félicitons Albert pour sa verdeur malgré ses quatre vingt-dix ans passés.

(06/11/2002)

Déplacés, détachés, grands, maigres, en un mot

artistes, et vivant de quoi, de rien, subventions, projets, mais intègres, mais fiers,

surtout fiers. Parlant ateliers, choses obscures, obtues. Et Machin ? t’as vu

l’expo de Machin ? Vivant de rien dans un monde ne prévoyant rien, coupant les

fleurs des poètes, obligeant, restreignant. Aumônes, promesses de quelques sous - ce

qu’on appelle projet. Et Truc ? Paraît que Truc cherche à… ? Filant

des coups, des adresses, vivant de quoi, à peine à côté d’autres, semblables,

déplacés, détachés, grands, maigres mais fiers, surtout fiers. De chaque côté

qu’on se tourne les projets, les projets, les sous. Et le monde qui file à côté,

qu’on regarde, qu’on essaie de capturer dedans. Et bidule ? ça se veut une

représentation du monde dans la problématique de l’artiste, qu’il dit Bidule.

Et rencontrés parfois comme déplacés, détachés, grands, maigres, poignée de main

dans l’évitement, en dehors du monde, fiers, surtout fiers, en dehors de tout, de

tous, poignée de main qui reste dans la poche, cœur brisé, on a mal pour le monde.

(30/10/2002)

Il a fallu que l’écrivain Michel Séonnet,

avec sa petite pointe d’accent de Nice, nous lise le dernier chapitre de

" La côte aux Chats " d’Yvon Regin, à l’occasion de Lire

en fête, pour que l’on se rende compte, nous qui l’avons côtoyé sans nous en

apercevoir, du caractère " pagnolesque " de notre conteur local. Dans

ce dernier chapitre, Yvon imaginait un éden truculent pour ses amis de toujours, les

générations d’ouvriers marnavalais, qui ont (mal) vécu la fin de leurs usines

sidérurgiques. Dans ce paradis, Dieu reconstruisait des ateliers et les ouvriers

pouvaient y retourner pour l’éternité. Façon de prolonger une conception

particulière de l’usine, si souvent raillée, honnie, mais lieu malgré tout du

bonheur et de l’amitié, si tant est qu’on puisse donner de l’activité à

tous.

Dernier chapitre donc du dernier livre d’Yvon Regin, déjà bien rattrapé par la

maladie.

Et nous avons vécu sa disparition comme une déchirure. J’attendais son livre lors

d’une de nos réunions d’Ecrivains de Haute-Marne et qu’il puisse me le

dédicacer mais le sort en a décidé autrement. Ma bibliothèque est restée vide de La

côte aux chats. Et puis, il y a eu cette lecture, j’ai retrouvé la superbe gaieté

d’Yvon, j’ai eu l’impression qu’il nous faisait un signe de tout

là-haut, du paradis des marnavalais…

" Et les gerbes d'étincelles qui réjouissaient nos yeux d'enfants sous les

scies, devant les meules et au-dessus des lingotières dans la fosse de coulée se sont à

jamais figées en étoiles brillantes dans la voûte bleue du beau ciel de nos souvenirs,

éclairant des nuits sereines pleines de beaux rêves, où tous les bruits de l'usine,

comme revenus du fond des âges, chantent en une rumeur grandiose, mêlés aux cris joyeux

des enfants dans les cours de l'école Diderot, aux acclamations des supporters de l'Union

Sportive Marnavalaise, à la musique de la fanfare des Forges, à la voix puissante du

curé Blanchot, au chant des cloches de notre église Saint-Charles, à l'appel à peine

assourdi de notre sirène et aux francs rires du monde ouvrier, étrange et rudement belle

symphonie du tout simple bonheur de ce temps là... "

(23/10/2002)

Je voudrais le Monde – avec le supplément

littéraire du jeudi – . Ce devait être au moins le quatrième dépôt de presse,

l’enseigne du petit losange jaune avoisinant souvent avec le cigare rouge du débit

de tabac (et cette manie de faire cohabiter les caractères imprimés – donc

inamovibles, détenteurs de la vérité – avec la fumée et les odeurs de tabac,

univers évanescents, fugaces comme les paroles). Et j’agitais, non pas le globe

terrestre, mais le journal en faisant remarquer l’absence du supplément. Les

buralistes, débitants, libraires me répondaient invariablement " qu’ils

ne l’avaient pas fourni " avec un " ils " désignant,

le livreur, le représentant, la nébuleuse du Monde entier et cette incertitude

devant les mystères du Monde.

Enfin, je finissais par apprendre que le Monde (des livres) ne commençait que

l’après-midi à Paris (moi, qui croyais l’adage, le Monde appartient à celui

qui se lève tôt) et que, si Dieu et les anges (comme dirait Morgiève) étaient bien

lunés (changeons de planète ou d’astre), on tiendrait le Monde dans sa main dés le

lendemain matin en province.

Et le lendemain, j’ai serré le Monde dans ma main. Déçu presque de si peu

d’effort : on se prenait pour Atlas, élevé dans le travail et l’effort,

on aurait voulu porter le Monde sur ses épaules (bien incapable cependant suite à une

chute d’échelle le week-end précédent en allant cueillir des pommes, dureté de la

terre, sa réalité et ses conséquences douloureuses…), et ce petit paquet de

feuilles, on en faisait tout un Monde. Mais l’article était là (voir rubrique

Composants), en quelque sorte tous nos espoirs envers le Monde, sortir dans le grand

Monde, devenir le maître du Monde et avoir réussi le stupide exploit de citer 12 fois le

mot que vous savez dans cette rubrique : 12 fois, soit 2 heures de rotation par mot

du grand Mot, 2000 km sous nos latitudes et ce mélange temps, espace, surréalisme, folie

et petitesse du minuscule bonhomme qui voulait faire partie du … Et si on

l’appelait Raymonde (c’était la muse de Cendrars…) comme le propose Maxime

le Forestier ?

(16/10/2002)

Venise présente deux visages : la caricature

(place Saint Marc, pigeons, touristes (parfois, c’est les mêmes), cohortes

disciplinées de Japonais, grands vikings, gondoliers en costume, bruit, foule, lumière

et précipitation) et l’aquarelle (canal tranquille, silence, ombres, une habitante

passe sur un quai avec un chat dans un panier à roulette...). Le cimetière de Venise qui

occupe entièrement une petite ’île appartient à la deuxième catégorie. Si proche

pourtant de l’agitation, un Vaporetto vous dépose sur ce havre de paix. Peu de

touristes, c’est normal : le repos éternel n’attire pas les vacanciers.

Dés l’entrée, on apprend que Stravinsky et Ezra Pound sont enterrés ici.

Stravinsky, on connaît, envolées d’orchestres. Mais Ezra Pound ?

Vaguement, on se souvient que c’est le nom d’un (d’une ?) poète. On

suit les petites pancartes qui vous guident dans le cimetière. On passe devant le coin

des enfants, puis dans différentes cours ombragées, ici le cimetière grec, là des

tombes catholiques. Ce lieu nous rappelle le point central de Venise aux confins du

christianisme et de ces schismes, de l’orient et de l’occident. Diversité des

monuments donc : élévations cossues de pierre, murs tapissés de caveaux, beaucoup

de photo, des inscriptions en tous caractères, en toutes langues, parfois quelques croix

de bois simples. Grands arbres et feuilles partout. Certains quartiers sont à

l’abandon. On peine à trouver la tombe blanche de Stravinsky. Quelques pièces

russes déposées en hommage. On pénètre dans une petite cour pas très entretenue, un

peu fouillis avec de vieilles tombes moussues : la pancarte indique qu’Ezra

Pound doit être ici. On fait le tour, rien… On s’apprête à quitter

l’endroit quand les enfants s’exclament : ils viennent de trouver une jeune

chouette visiblement perdue, tombée d’un arbre sur la bordure d'un massif

circulaire. Ils restent à la caresser, à la réconforter, voudraient l’adopter et

il faut les en dissuader. Je m’éloigne un peu et, au milieu des tombes éparses,

apparaît une grande pierre avec juste cette inscription Ezra Pound. Plus tard nous

prenons congé de la petite chouette charmante avec son cou mobile, en espérant

qu’un chat ne viendra pas lui faire du mal. Les enfants sont un peu mélancoliques

mais peut-être est-ce la sérénité du lieu.

Plus tard, je me renseigne sur Ezra Pound, tombe en arrêt sur cette phrase des Cantos

et qui me racontera toujours l’escapade au cimetière de Venise " la

beauté par deux fois sous les ormes sauvés par les écureuils et les geais ".

Les poètes ne meurent jamais vraiment.

(09/10/2002)

Le livre de François Bon est un catalyseur :

il suffit de prononcer le mot magique Stones pour que nous levions tous le doigt pour

raconter comment les pierres qui roulent ont marqué, changé, influencé nos vies de 7 à

77 ans, de nos gamins qui nous surprennent devant l’évier à imiter la guitare de

" Satisfaction " jusqu’aux maisons de retraite avec

" Angie " en musique d’ambiance, on ne réalise pas toujours

combien les Stones sont là pour tous.

Donc séquence nostalgie, voici mes Stones à moi.

Tout à commencé par un copain de classe qui m’apprenait la guitare (et le début

d’une vocation pour lui puisqu’il est maintenant directeur d’une école de

musique), accessoirement me filait des disques, c’est comme cela que j’ai

découvert " Aftermath " à 13 ans avec un véritable choc en

écoutant ces rythmes sur le tourne-disque (" La voix de son maître "

et son petit chien sagement assis) muni d’un seul haut-parleur intégré dans le

couvercle, en retournant en tous sens la pochette représentant ces personnages chevelus

censés produire ces sons. Un véritable choc, donc, qui se traduisit par une dévotion

bien caractéristique : être capable de dessiner partout le symbole de la langue

tirée, d’agrémenter la première page du cahier de texte de troisième d’un

portrait de Jagger piqué sur Rock et Folk (qu’on achète maintenant), de tirer sur

les cheveux pourqu’ils descendent plus vite en bas des oreilles…etc. Cette sage

rébellion avait toutefois des effets positifs : je fis de rapide progrès en anglais

grâce aux textes des chansons marmonnés par cœur…

Vive l’anglais, car en France c’était l’époque des mièvreries de nos

Céline Dion et Pascal Obispo de l’époque : " laisse les gondoles à

Venise " de Stone (sic !) et Charden, " J’ai un

problème " par Johnny et Sylvie, " Oui Jérôme c’est

moi " ou " petite fille 73 " par C Jérôme, " Les

filles du mercredi " du groupe Il-était-une-fois (la chanteuse Joëlle est au

cimetière du Montparnasse pas très loin de Baudelaire). Mais ce décalage entre cette

culture anglo-saxonne et celle qui alimentait nos petits bals du samedi soir avec

l’accordéon encore prépondérant, ne tarda pas à se résorber et j’ai cette

fierté d’y avoir modestement contribué en donnant d’abord à dose

homéopathique à mon cousin Philippe, un peu de Beatles, un soupçon de Stones pour

remplacer ses 45 tours de Mike Brant et Frédéric François et en arriver un peu plus

tard à le voir chanter Hon-on-on-on-onky Tonk Women dans les mêmes petits bals sous

chapiteau, agrippé à sa basse (entre temps il avait abandonné la clarinette, l’Air

de Sambre et Meuse et les défilés de l’Harmonie Municipale) entre un

accordéonniste, un guitariste et un batteur (le premier batteur était le fils du

commandant de gendarmerie, les cheveux les plus longs de nous tous). Puis l’époque

s’est dissolue, les vestes en peau de mouton et les charentaises ont investi le folk

français en même temps que notre Bac à passer, nous les avons méprisés comme la

révolte punk qui s’ensuivit, en véritables détenteurs de la vérité Stones que

nous croyions garder.

Aujourd’hui, Philippe ne joue plus qu’à l’ingénieur frenchy vers Chicago,

le guitariste du groupe fait chanter les enfants des écoles, le fils de gendarme a

disparu dans la nature, la légende raconte que l’organiste-accordéoniste, prof de

musique dans un collège et près de la retraite, a toujours à ses pieds les mêmes

sabots en peau de vache qu’il aimait trimballer sur les estrades des bals.

Régulièrement, avec mon autre cousin, on se dit qu’on devrait aller voir les Stones

(la dernière fois, le concert a été annulé). Finalement que reste-il que la vie

n’ait pas mangé ? Simplement de temps en temps, un air à la radio ou sur la

platine cd comme " Sympathy for the devil " la semaine dernière

poussé à fond sur la chaîne et la fille qui rentre du lycée avec une de ses copines,

obligée de lui expliquer que non, ce n’est pas une maisons de fous ici... etc. De

petits riens donc, comme ces quelques heures volées à l’entreprise pour aller

écouter dans la voiture sur le parking l’ami François nous raconter à France

Culture " Les Stones comme votre vie même ". Et fredonner contre ce

maudit temps qui passe " time is on my side ".

(02/10/2002)

Après Tanguy Viel en janvier 2001, c’est Jacques Bon qui arrête son site de

La Petite Fabrique. Et voilà, cela fait un choc et pas seulement virtuel : on

prenait plaisir à lire les rubriques du café de commerce, découvrir les exaspérations,

les bonheurs de Pontivy, une certaine pudeur dont on se sentait proche de quelqu’un

qui n’était plus seulement " le frangin " mais qui vous

ressemblait un peu plus à chaque mise à jour, un qui, comme vous, râle, rigole, un

poète quoi ! Et ça s’arrête…

Les motivations sont à peu près les mêmes que celles de Tanguy Viel et également

écrites dans un petit mot d’adieu : Internet, c’était nouveau, on a

défriché (avez-vous remarqué combien défricher et déchiffrer sont proches ?)

comme les pionniers au Far West et on se trouve maintenant devant la vaste étendue de

désert qui s’organise, la grande rue, le Saloon en face du Croque-mort, la banque,

la prison, on est un peu pris de vertige, quoi faire d’autre ? On est en proie

à des sentiments contradictoires : que va devenir Internet-ville ? Un

paradis ? Une ville fantôme en proie aux vautours ? Et nous dedans ?

Quelle profession ? Shérif ? Pasteur ? Colporteur en élixirs

miraculeux ? Allons, allons, il est temps de partir : on ferme le site.

En proie au doute, je me suis souvent dit que j’allais aussi arrêter ces mises à

jour parfois stupides qui ne font rire que moi et je continue sans savoir trop

pourquoi : peut-être la curiosité de voir ce qui va rester de tout cela dans cinq,

dix, vingt ans, à l’usure extrême de la trame du site. Aujourd’hui, tout se

démode très vite : les petites flammes qui bougent, les petits cœurs pivotants

et autres gifs animés qui nous plaisaient tant il y a seulement deux ans sont maintenant

le comble du ridicule. On ne conçoit plus, un site sans " flash " et

autres logiciels évolués. J’ai un avis contraire, car les graphismes ne sont

qu’illusions, par contre les mots demeurent depuis l’éternité et le moindre de

ceux là, daté, retrouvé dans cinq, dix, vingt ans nous sera précieux, ne serait-ce que

pour savoir qu’il n’apportait rien. Donc, oui, je continue (pour l’instant)

et je revendique un site perso même si cette notion frise la ringardise. Internet a

souvent apporté de vrais échanges tangibles en amitié, en sentiments divers, c’est

devenu une sorte de veillée autour d’un feu de bois virtuel comme au siècle

dernier. Par moment l’un d’entre nous se lève, selle son cheval et part dans la

nuit en chantant : I’m a poor lonesome cowboy… Salut Jacques, à très

bientôt par mail...

(25/09/2002)

Le seul souvenir que j’avais d’India Song tenait en 3 secondes : un

extrait du film lors de la biographie de Marguerite Duras pour l’émission Un

siècle d’écrivains. Et, malgré cette courte durée, c’était un choc

d’exotisme (peut-être dû à l’histoire ? au nom de la chanson et du

film ? – et ce génie qu’avait MD pour trouver de tels titres - ). Sans

doute pas un choc comparable à celui que j’avais reçu en écoutant pour la

première fois Aftermath et Lady Jane (pour rester dans l’actualité

des Rolling Stones, une biographie…), mais quand même…

Puis le hasard a voulu que l’orchestre de l’Ecole de Musique dans lequel joue ma

fille présente ce morceau lors d’un concert dédié aux musiques de film. Et

voilà : j’ai tout retrouvé, le film, la nostalgie, ce gout de pistache de

l’exotisme. La mélodie est très simple, avec un swing assez lent : on revoit

forcément Delphine Seyrig (alias Anne-Marie Stretter) danser dans le salon. Marguerite

Duras raconte qu’elle avait composé cette musique sur le piano de sa maison de

Neauphle-le-Château (voir Notes de lecture de cette semaine). Vrai ? Faux ?

C’est sans importance, cela appartient à sa légende et c’est tout ce mélange

que l’on sait d’elle, ses livres autobiographiques ou ceux de Yann Andréa, ses

entretiens, son goût du théâtre et de la mise en scène jusqu’à sa tombe au

Montparnasse visitée dans des matins et des solitudes semblables à ces livres,

c’est tout cela qu’elle nous laisse, contenu et concentré dans la mélodie

d’India Song : Duras au delà de sa mort continue à faire son cinéma.

(18/09/2002)

" De la connaissance du chien naît la

précision nutritionnelle " : cette phrase qui sonne comme une citation

d’un auteur célèbre (Proust ? Flaubert ? Un philosophe ?

Adorno ?) débute une pub pour Royal Canin, le restant du spot montre un klebs en

train de courir dans un champ sur fond de musique abêtissante issue du film

" Le Professionnel " et qui est devenu le symbole de la marque.

J’ai vu cette pub plusieurs fois au moment des repas quand la télé reste allumée

pour les infos, ce qui fait qu’on subit avant et après ce qui autrefois, au temps

des " réclames ", s’apparentait presque à de la poésie.

Mais là, on en est loin… J’en reste coi à chaque fois : la phrase écrite

apparaît sur l’écran, je tente d’en saisir le sens et aussitôt la musique

planante (enfin si l’on veut…) de Royal Canin vient m’anesthésier

l’esprit, si bien que je n’arrive pas à saisir le sens caché de ce slogan.

J’ai dû la noter pour m’en souvenir. Donc la voilà, et faites comme moi,

répétez là à voix haute pour bien en apprécier le sens philosophique :

" De la connaissance du chien naît la précision nutrionnelle "…

Voilà qui est pensé… Remarquez en passant le (presque) parfait équilibre entre les

deux parties de la phrase séparée par le verbe " naît " dont

l’efficace simplicité apparaît au grand jour... Appréciez le

" de ", qui, associé avec " naît " provoque un

axiome quasi mathématique, (DE la résolution d’une fraction, NAIT un nombre plus ou

moins limité ; DE deux droites parallèles NAIT rien du tout entre les deux…

etc., etc.). – d’ailleurs on pourrait imaginer un concours d’invention de

citations ; je commence le premier : " De la madeleine de Proust NAIT

la tentation nostalgique " - Admirez aussi la locution " connaissance

du chien ", et ce savoir universel ainsi offert. Certains esprits chagrins (mais

ce n’est pas votre cas) pourraient relever l’opposition entre l’optimisme

de la " connaissance " et la quasi injure de

" chien ", bien embarrassante (" quoi faire de son chien

mort " comme dirait l’ami François, ou " Combat de Nègres et de

Chien " de Bernard Marie Koltes …). Et puis à peine avez-vous le

temps de vous appesantir sur cette première partie de la phrase que vous voilà

précipité (j’allais dire comme l’enfant qui vient de naître) dans la

deuxième partie dont la haute technicité vous émerveille : " la

précision nutritionnelle ". Ainsi vous saisissent des images de laborantins en

blouse blanche, aux regards anxieux cerclés de lunettes épaisses, enfilant dans des

paquets Royal Canin des croquettes saisies une à une par des pinces stériles dans un

environnement de pipettes, tubes à essai et vases emplis de liquides fluorescents et

bouillonnants. Le temps de vous remettre, la séance de pub pourtant fort longue est

déjà passée et vous avez loupé votre spot préféré, celui ou Chico dit :

" va chercher bonheur chez ton marchand de journaux, va, va,

va ! ", celui qui vous fait tellement rire avec vos enfants pendant les

heures qui suivent.

(11/09/2002)

L’entre-tenir

! Un machin que l’on percevait bizarre il y a quelques années, un drôle de nom

et le premier thème qui interpellait : pourquoi y-a-t’il quelque chose

plutôt que rien ? Oui, décidément, drôle d’affaire qui s’annonçait

là. Et cette méfiance toute provinciale : ce devait être encore un de ces machins

pour intellos parisiens en mal de création, non ?

Pourtant, L’entre-tenir était

une association crée par François Larcelet et force était de constater qu’il avait

particulièrement réussi une entreprise aussi rare que hasardeuse : doter la ville

d’une véritable librairie où l’on venait depuis plusieurs années fouiller

dans les rayons, où mes enfants avaient découvert la plupart de leurs livres ainsi que

toute la famille par la même occasion. Donc oui, L’entre-tenir

pouvait paraître étrange, mais pas plus que le titre L’attente-l’oubli

de cette librairie qui avait su nous convaincre.

Finalement, la méfiance de ce premier thème sur la cohérence de la ville que l’on

habite depuis vingt ans (et pourquoi remuer ces vieux antagonismes entre vieille ville et

nouveaux quartiers) avait fait son chemin, s’était émoussée au fil de rares

articles dans les journaux et surtout quand le travail de l’association que l’on

percevait obscur jusqu’alors s’était concrétisé par un excellent livre et une

cassette vidéo redonnant cette part d’histoire que l’on considère comme

honteuse que fut la création d’une toute première ville nouvelle à immeubles.

L’année suivante, le deuxième projet s’intitulait Trois fois amen et

devait laisser s’exprimer les habitants de la ville éparpillés en trois religions

mais dont le point commun semblait être l’utilisation du mot Amen. La méfiance

envers L’entre-tenir était

déjà partie et un tel sujet semblait bien courageux en ce qu’il induisait en

lui-même de s’ouvrir aux autres.

La troisième année, c’était l’enthousiasme et l’impatience de savoir ce

qui allait émerger d’une idée comme Lire André Breton à Saint-Dizier sur

la piste des traces qu’avait laissé le créateur du surréalisme dans la ville.

On avait alors fait connaissance avec Michel Séonnet.

La quatrième année, c’était A nos pères, Ah, nos pères et faire parler

les habitants sur leur parenté.

Maintenant c’est la cinquième année d’une aventure qui au départ fut jugée

à tort essentiellement artistique, élitiste… Pourtant, là encore, le thème

choisi, l’ouvrier, concerne la vie essentielle et historique de cette vieille

ville besogneuse. Lire en fête des 18 et 19 octobre en sera le point d’orgue.

Ainsi voici comment en cinq ans L’entre-tenir

a prouvé que l’on pouvait à rendre la ville à ses habitants à travers une

démarche cohérente et courageuse. Et le mot " art ", car il

s’agit bien de cela est revenu en son sens premier : " Sans la

croyance en l’homme, aucun art n’existe ".

Philippe de Jonckheere (auteur de Désordre.free.fr

et lauréat du prix multimédia de la SGDL) à monté le site de L’entre-tenir : passez-y des

heures et mesurez le travail effectué !

(04/09/2002)

Etonnements, oui, on devrait en avoir

des motifs d’étonnements quand on revient de vacances. Venise, le monastère

arménien de San Lazzaro et sa bibliothèque magnifique fréquentée autrefois par

Lord Byron (on a repéré Dante en très vieille édition et la Description de

l’Egypte, suite à la campagne de Bonaparte, trésor inestimable en volumes luxueux

de l’imprimerie impériale). Car bien sûr, comme d’habitude tout ce qui nous

étonne, nous obsède, tourne autour des livres. Lectures de vacances donc aussi comme

autant de plaisir et d’étonnements (voir " Charles Juliet en son

parcours " en Notes de lecture) et réfléchir, faire le point (en Notes

d’écriture), ouvrir ses yeux et s’étonner de tout. On a continué

jusqu’à Naples, paquets d’images aussi … Et les relations familiales si

différentes, plus attentives en ces temps de farniente. Que retenir ? Bizarrement,

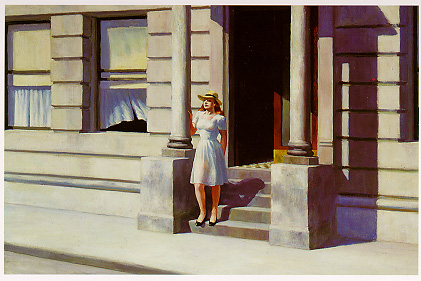

trois reproductions inattendues d’Edward Hopper dans le salon d’un gîte rural

vers Evian. C’était sur la route du retour, nous passions voir des amis et ces

tableaux comme une conclusion de ces vacances pour yeux grands ouverts comme l’avait

ce peintre. Et voyager cette année, c’était peut être comme le dit Erri de Luca,

l’écrivain Italien originaire de Naples " suivre le sentiment

"d'inapplicabilité" de soi-même ".

(28/08/2002)

Summer, Edward Hopper

Naples, c’est bien sûr Pompéi, étonnant instantané de la civilisation

romaine antique, figée par l’éruption du volcan ( " Trop beau pour être

vrai " dit Amélie Nothomb dans Péplum) et toute la région entre

Vésuve et Solfatara qui, depuis, en perpétue la fatalité. C’est aussi la

merveilleuse ville et tous nos préjugés franchouillards (la ville peu sûre, la

mafia…) qui volent en éclat tant sont sympathiques et serviables ses habitants,

presque étonnés qu’on s’intéresse à eux. C’est aussi Paestum, ses

temples grecs, ses fouilles immenses à ciel ouvert, visitée au cours d’une journée

torride, à en frôler l’insolation. Et on se réfugie dans le superbe musée du

site. C’est là que se trouve la tombe du plongeur, sarcophage à la mode grecque

orné de peintures intérieures extraordinairement conservées pendant 25 siècles dans

l’obscurité du cercueil de pierre refermé.

Les scènes peintes sont joyeuses : on a effacé la tristesse de la mort qui

n’affecte que les vivants pour en revenir aux désirs du mort, à ce qu’il

aimait. Scènes de repas, d’amitié, d’amour. Mais ces plaisirs bien terrestres

n’ont pas fait oublier la question lancinante du passage, du glissement vers

l’immobilité éternelle. Comment ça se passe et qu’est-ce que l’on

ressent au moment précis ou la dernière impulsion électrique quitte votre

cerveau ? L’artiste a superbement résumé cette interrogation : c’est

un plongeur, peint à l’intérieur du couvercle, le traversant en oblique. Et cette

extraordinaire impression de mouvement destinée à tirer les pensées, un regard

intérieur de celui qui est allongé yeux clos. Il passe, plonge, reste suspendu, retarde

éternellement l’éclat de la dernière étincelle de vie. Bien sûr le tableau est

une épure magnifique : rien n’est en trop, deux arbres implantent la terre,

toute une civilisation de construction s’abrite derrière les traits du fragile

plongeoir, le corps en suspension, détaillé comme la force de l’homme unique,

l’individu qui plonge dans la courbe de l’eau comme dans le dôme du monde. Mais

c’est tout l’ensemble du tableau qui n’est que retenue. Comment ne pas

penser au philosophe Héraclite, l’exact contemporain grec de ce plongeur :

" Cet univers, aucun des dieux ni des hommes ne l'a fait : il fut toujours et il

sera un feu toujours vivant, qui s'allume avec mesure et qui s'éteint avec

mesure. ". (31/07/2002)

C’est le titre d’un fait divers du journal local, horrible comme le sont

souvent les faits divers : un enfant de dix-huit mois se noie dans le bras mort du

canal. Bras mort. Et l’image qui vient, on imagine non pas un bras liquide comme une

vague, un monstre du Loch Ness, qui émerge de l’horizontalité verte et qui cueille

l’enfant, mais une chaleur moite, inquiétante, moussue, qui enserre et qui berce.

Sollicitude mortelle. Le titre qu’on recompose : un enfant dans les bras de la

mort au canal. Et la différence avec ce qu’on avait l’habitude de percevoir

comme un lieu tranquille, oublié, bras mort d’une rivière, refuge de pêcheurs et

de promeneurs, retrait du monde, un bonheur presque, un instant attendu, une pause, une

respiration de la vie, promenade sous un dôme d’arbres, le soleil à clair voies

tachant l’eau comme une fourrure de panthère, ambiance sauvage et chlorophyllienne.

Il y a quelques années j’aimais pêcher dans tous ces bras morts, bout de canaux

coincés entre écluses, voies ferrées, vieux ponts et chemins écartés. Nous partions

avec mon fils pour une à deux heures d’ennui, mais rien n’aurait pu nous y

faire renoncer. La pêche était un prétexte : nous ne ramenions jamais rien et

quand par hasard, une ablette distraite venait se faire prendre, c’était dix minutes

de distraction, le gamin accroupi au bord du seau à regarder le poisson tourner avant de

le relâcher.

Banal canal : c’est le titre aussi d’une chanson composée à dix-huit ou

dix-neuf ans, j’ai encore le refrain dans la tête, une des douze chansons d’un

ensemble intitulé " de l’hiver ", enregistrement maison sur la

chaîne stéréo, un seul interprète pour le chant et la guitare et une cassette produite

à au moins 2 exemplaires (une amie lyonnaise en avait une, l’autre doit être

quelque part dans le vieux stock de cassettes oubliées au fond du garage).

Bras mort aussi et on pense à Blaise Cendrars, sa " main coupée "

à la grande guerre et l’habitude qu’il avait pris de signer ses lettres par

" ma main amie " (et contenu dans l’expression, la seule

l’unique, ouverte et pacifique, en face du fantôme de l’autre perdue au combat,

celle responsable de "j’ai tué "…).

Beauté et laideur, donc, bras mort dans tous les sens, banal canal, fait divers et main

amie n’empêcheront jamais le monde d’être monde : c’est à dire

cruel et heureux à la fois.

(24/07/2002)

Cette semaine, il ne devait pas y avoir de note d’étonnement. Et tout cela

à cause de l’ennui. Il suffit d’un léger relâchement du temps, de l’air,

les enfants en colonie de vacances, par exemple, une pression moindre dans les habitudes,

le travail et très vite l’ennui s’installe, prend la place. Donc rien

n’étonne, ce qui est l’essence même de l’ennui, donc pas de rubrique.

Mais l’ennui justement… Et l’effort qu’il faut pour dépasser cette

exaspérante vacuité, en parler. Car l’ennui draine l’ennui, attire le vide

comme ces trous noirs dans l’espace : on se retrouve en très peu de temps

englué dans une inactivité idiote, un manque de courage. Et bien entendu, cela énerve,

mais le terme est mal choisi, car ce serait déjà avoir une réaction, lutter contre le

vide. Donc, cela déprime au sens atmosphérique, comme une pompe à vélo inversée qui

retirerait l’air des pneus du petit vélo de Perec à guidon chromé au fond de la

cour pour l’empêcher d’avancer. Ainsi, nous voilà bien mal. L'homme est né

pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui comme

disait Voltaire, raisonnement très juste mais qui ne résout rien. Alors on sait bien que

seule la poésie peut nous tirer de ce mauvais pas. Pour se secouer faisons nôtre

l’admirable énergie de Rimbaud : Allons ! La marche, le fardeau, le désert,

l'ennui et la colère.

(17/07/2002)

D’abord, il y eut cette réunion de travail prévue à Charleville et

qu’on savait à l’avance difficile. Elle fut rapide, mais dense et on s’est

retrouvé tendu et préoccupé en fin de matinée presque par hasard devant le vieux

moulin qui abrite le musée Rimbaud. On a pris un billet, écouté les explications qui

précisent que le billet est valable aussi pour le musée Arts et traditions populaires

(qu’on préfère nommer ainsi plutôt que musée municipal ou musée d’histoire,

jugés certainement trop rébarbatif ou fonctionnarisé…). On connaît le musée

Rimbaud, c’est au moins la quatrième fois qu’on le visite, mais là –

était-ce cette tension du matin qui empêchait de l’apprécier ? – on

l’a trouvé vieillot - pas suranné, non, ce qui aurait pu avoir du charme-, comment

dire, poussiéreux, pas mis en valeur, sans ordre, décousu, vitrines rectilignes,

moquettes passées, bien en deçà de ce que représente le poète et qu’on pourrait

attendre. Les pièces originales sont rares, à part le sonnet voyelles, quelques étoffes

africaines et la fameuse valise de Rimbaud dont les étiquettes laissent encore lire Aden

avec émotion. On reconnaissait toute cette rudesse bien ardennaise dans l’agencement

de ce musée et on ne pouvait s’empêcher de penser à cette rigueur provinciale, ce

manque d’imagination que Rimbaud a reproché à ces habitants et qui lui ont bien

rendu en l’ignorant la plupart du temps. On est ressorti suffisamment vite

d’ailleurs pour avoir le temps de traverser la place Ducale, dont c’était jour

de marché, et de parcourir au pas de charge avant la fermeture, l’autre musée Arts

et traditions populaires, moderne et spacieux, celui-là. Sans doute est-il plus

facile d’obtenir des subventions pour mettre en valeur les collections

paléontologiques, numismatiques, et autres expositions de vieux pistolets que de

s’échiner à valoriser l’embarrassant garnement qui a bien égratigné ses

compatriotes en son siècle.

Et c’est midi à l’horloge de la place. On redescend lentement vers ce bras de

la Meuse qu’enjambe le musée Rimbaud. On achète un étonnant sandwich à

l’omelette au lard dans une boulangerie. Il fait beau, on regagne la voiture garée

le long de la rivière. Il y a quelques bancs au bord de l’eau. On s’assoit pour

manger. Un vagabond, homme aux semelles de vent, mange une boîte de pâté sur le banc

voisin, il fait signe, aimerait engager la conversation. Derrière soi, on entend le bruit

furieux des voitures qui regagnent les domiciles pour le repas. A droite, le vieux moulin,

tranquille, bel écrin vert de carte postale, enferme dans son silence et sa poussière un

Rimbaud bâillonné. Combien de fois, le jeune Arthur qui vécut sur ce quai presque en

face d’où je suis a-t-il contemplé le lent courant de la rivière ? Deux

cygnes s’approchent, puis une famille de canard, le père la mère, les enfants. Puis

un peu après encore, une mère avec des canetons minuscules, attendrissants. J’ai

mangé tout mon pain, je n’en ai même pas pour eux. Je m’éloigne vers la

voiture. Dans mon dos, je devine le vagabond qui fouille la poubelle dans laquelle

j’ai jeté le papier, la maison d'enfance de Rimbaud nous toise de son regard de

Vitalie.

(10/07/2002)

Boursicotons, boursicotons ! Ce mot

d’ordre à la Zébulon et qui encense l’économie dite " de

marché " n’est pas une idée de droite, contrairement à ce qu’on

pourrait penser. Historiquement, c’est aux environs de 1997 que se répand le

concept de faire participer massivement les salariés à la marche des entreprises

qui les emploient. Le gouvernement de l’époque (Jospin et Strauss-Kahn à

l’économie) ne ménage pas ses efforts pour faire passer cette idée à grand

renfort d’une éthique qui se veut égalitaire : la bourse, c’est pour

tous, les " pauvres " aussi y ont droit (dans le domaine boursier, le

pauvre, c’est la classe moyenne…).

Comble de satisfaction, la bourse de Paris, que l’on croit faussement dopée par

cette soudaine générosité, progresse constamment, laissant croire que les valeurs

informatiques, technologiques représentent un nouvel Eden et, de plus, accessible à

tous. Optimisme partout donc, prompt à faire oublier les avatars d’Eurotunnel, coup

d’essai des petits porteurs, quelques années auparavant.

Ainsi, de nombreuses entreprises ouvrent ou étendent leur capital à leurs employés. On

prend des actions et on regarde mûrir le pactole, imaginant la voiture rutilante, la

maison magnifique que l’on pourra s’offrir quand les délais légaux des

" plans d’épargne d’entreprise " à 5 ans pourront être

soldés. Aveuglés par la brillance de l’or, rendus sourd comme Harpagon par le

tintement de cette monnaie virtuelle, bien peu écoutent les mises en garde des syndicats

les plus à gauche qui répètent que boursiers et ouvriers ne font pas bon ménage.

Allons, allons, ce sont de vieux discours militants, dignes du front populaire, propres à

effrayer le pèlerin. A bas la lutte des classes, soyons pacifiques : tendons nos

poignes rudes aux mains délicates et blanches des habitués de la Corbeille.

Moi aussi, j’y ai cru pour ces deux principes : égalité et pacifisme de

classe.

Cinq ans après, la réalité pécuniaire nous rappelle que la place de Paris que

l’on croyait majeure, reste sous la tutelle d’une économie américaine qui

tousse. Envolés les rêves : la voiture rutilante est une vieille occase et la

maison magnifique se résume à un deux pièces au sixième sans ascenseur.

L’œil morne, tous des pourris, on s’imagine qu’il faut renouer avec la

lutte des classes. Mais quelle lutte ? L’ouvrier contre son cadre, son

directeur ? Le boucher contre le médecin ? Et si c’était l’argent

facile qu’il faille combattre tout simplement, cette utopie qui laisse entendre à

chaque coin de rue : j’ai une combine pour ceci, un plan pour cela, qui rive les

gens à leur écran pour ne pas perdre une miette de lofteurs, de " c’est

mon choix ", de jeux paradisiaques, bref, tout un marketing ambiant et

soporifique.

Et si c’était aussi tout cela qui avait fait perdre la gauche ?

(03/07/2002)

C’est un soir à Paris. On erre un peu avant d’entrer rue de Verneuil

(la maison " Ginzburg " et ses tags, les antiquaires du

quartier…). Tous sont déjà là : trente, quarante… On fait un signe à la

cantonade puis on choisit de serrer la main à tout le monde en signe d’amitié.

C’est un monde virtuel qui se réunit en vrai pour la première fois. Que dire,

comment parler quand on échange seulement dans le silence de courriers électroniques en

temps ordinaires. En plus, il y a du bruit dans la cour, il faut forcer l’attention

pour saisir les phrases échangées (on plaisante : il nous faudrait chacun un micro

portable et discuter sur le net pour se comprendre !). On est content, cependant.

Sourires partout.

Un peu plus tard, il faut bien expliquer, mettre les formes qu’il convient à une

assemblée générale. Le débat, les sollicitations suscitent peu de réactions :

a-t-on du mal à se sortir du silence de nos habituels échanges virtuels ? Mais il y

a ceux qui n’ont pas hésité à faire 800 bornes pour cette soirée, tous ceux qui

sont là, attentifs : le moment est important, on oserait dire historique, du moins

on le perçoit comme tel.

Plus tard, on ne parlera guère plus. C’est comme cela, on préfère écouter,

retenir cette ambiance du premier soir d’été, le bruit d’un repas, la

rectitude habituelle d’une table, des plaisanteries. Le temps passe vite, on se

quitte déjà et c’est à regret. On arpente encore un peu les rues ensemble.

C’est la fête de la musique, il y a des orchestres aux coins des places. Puis on se

sépare encore, pour de bon cette fois. Il fait doux, on flâne un peu tout seul.

Rires : on retrouve un des participants devant une librairie de nuit qui

s’apprête à fermer. Décidément, on ne peut se passer des livres et ceux-çi

finissent toujours par nous réunir !

Enfin, on décide de rentrer à pied. Encore des orchestres un peu partout. Sur un banc,

trois djembés à l’unisson des rythmes. Plus loin, sur un trottoir des danseurs

esquissent une ronde celtique. On arrive à l’hôtel dans cette rue tranquille à

l’écart des bruits. Dans la chambre, on ouvre la fenêtre, on s’attable, on

écrit ceci. Il est une heure du matin, on n’a pas sommeil. On commence à lire Ecrire

de Marguerite Duras. On détache l’étiquette code-barre du livre de poche et on la

colle sous la table de chevet comme on si on voulait garder quelque part et pour des

années le souvenir de cette soirée, de cette rencontre importante.

(26/06/2002)

" Quand Gaudi mourut en 1926, il était une relique embarrassante,

quoique sainte, qui errait dans les rues de Barcelone, ses vêtements usés pendant le

long de son corps affaibli, demandant l'aumône afin de pouvoir achever sa Sagrada

Familia. Le catholicisme en tant que base de la renaissance du régionalisme perdait de

son influence au fur et à mesure que le catalanisme était de plus en plus repris par la

gauche; les courbes organiques du modernisme furent remplacées par les lignes droites du

style international. " (La république des Lettres)

La semaine dernière, en faisant une allusion à la Sagrada Familia (voir en note

d’écriture), je me suis naturellement intéressé à la biographie d’Antonio

Gaudi et cette fin de vie minuscule au sens de Michon m’a rappelé cet

épisode de la biographie de Bernard Moitessier qui, pareil à Gaudi, errait sur les quais

de Papeete à la recherche d’un bout de cordage, d’une récupération pour

permettre à son voilier de rester à flots et pourquoi pas espérer une nouvelle Longue

route. Gaudi, Moitessier : on imagine aussi les dégaines d’un Céline

retranché à Meudon. Je ne sais pas pourquoi je ne retiens que les épisodes

d’ermites de ces deux héros. Peut-être par romantisme. Peut-être pour le partage

de cet ascétisme, qu’il soit religieux ou maritime, vivre de l’air du temps. Et

l’austérité qui m’obsède souvent est dictée par la recherche d’une

écriture épurée, en quelque sorte ce qui resterait après évaporation du sel sur un

quai brûlant de Tahiti, ce qui demeurerait tout en haut des tours effilées de la Sagrada

et ne pas voir en dessous les lignes droites du style international.

(19/06/2002)

En compagnie de mes morts bien-aimés, nous nous promenons depuis près de vingt ans dans

un petit cimetière de Haute-Marne. C’est un endroit villageois à souhait, avec des

chats furtifs, de l’herbe ensauvagée. Au fil des ans s’y sont rajoutés

quelques proches passés de l’autre côté, autant de prétextes à venir. Et mes

enfants, qui connaissaient à peine ces parents, m’accompagnent car, comme tous les

enfants, ils aiment les cimetières.

Nous nous arrêtons auprès de Marcelle Bazar, 1903 - . Voilà.

Et comme à chaque fois, nous nous demandons quand Marcelle Bazar va se décider à

mourir, elle qui a déjà fait graver le principal de sa vie sur sa pierre tombale. Bien

sûr, les années passant, on se demande si Marcelle, au seuil des centenaires, n’est

pas déjà morte et que ses proches ont tout simplement oublié la date. Ou peut-être

l’a t’on retrouvée il y a bien des années, réduite à l’état d’un

parchemin, oubliée de tous au fond d’un jardin… Ou peut-être était-ce un

bébé à peine né ? Marcelle Bazar déclenche notre imagination.

Et finalement, la tentation est grande de résumer sa vie à un nom, une date de naissance

et un tiret. Car la date de mort n’intéresse jamais le principal concerné, le seul

intérêt réside dans le tiret, petit résumé de vie et qui est tout. Et ce qui est en

dehors de ce millimètre d’encre plat, tout ce grand vide nous semble une biographie

étonnamment superflue et nous fait profondément réfléchir : c’est notre

complexe de Marcelle Bazar et que nous aimons retrouver régulièrement…

(12/05/2002)

" Au bout de la ligne F,

Fasthôtel et, un peu plus loin, l’hôtel Quick. Vocabulaire de vies pressées, de

VRP, comme si prendre une chambre au prix modeste dans une de ces chaînes économiques

devait empêcher de se relaxer. Allez ! On dort vite, un peu de sommeil, le repos est

un luxe pas compris dans le prix, on repart... Lequel, donc, on hésite, on opte pour

Fasthôtel, vingt francs moins cher. (…/…) On monte prendre possession de la

chambre sans savoir pourquoi, pas d’affaires à poser, tout tenant dans le sac en

skaï laissé dans le hangar. Chambre 306, code, déclic de la gâche électrique.

L’impression de déjà vu. Le lit à gauche, un autre en travers, bizarrement sans

matelas, juste le cadre métallique suspendu en hauteur et l’échelle pour y monter.

Une porte ouverte, on aperçoit la cuvette des WC, une tablette en laminé blanc coincée

dans le renfoncement de la fenêtre, huisserie en PVC, au-dessus, une télé. Une chaise

en pin, assise en tissu, motifs en zigzags, alternance de bleu, de beige, de gris et de

jaune. On remarque le dessus du lit assorti et, au mur, la reproduction d’un tableau

représentant un voilier quittant un port, une signature illisible. Le revêtement des

murs imite un crépi intérieur, d’une couleur presque indéfinissable, vaguement

bleu pâle, la bordure de la tablette est jaune poussin, de même que l’échelle et

le treillis métallique du lit. Moquette brune, sale, tachée. Odeur de poussière, de

tabac et de pieds. "

C’est un extrait de Composants, prévu pour septembre chez Fayard. Et mercredi

dernier, il y a eu cet imprévu de boulot qui m’a obligé à réserver une chambre en

catastrophe. Sur l’annuaire, j’ai vu Fasthôtel, alors forcement, c’était

comme entrer dans mon livre, aller vérifier ce que j’y écrivais. Par chance, il y

avait encore des chambres disponibles : j’ai eu la 103. 103, 306 : on voit

déjà la proximité des chiffres. Dans la réalité, la chambre était spacieuse et

propre, le dessus de lit avait un tissu quasi-similaire à la description, par contre, les

murs étaient nus (avec l’inimitable crépi intérieur de ce genre

d’endroit) sans aucun tableau avec juste deux appliques. Il y avait bien une tablette

en laminé blanc et au-dessus une télé. Finalement, hormis le tableau qui manquait, mon

imagination ne m’avait pas beaucoup trompé mais il faut dire qu’en matière

d’imagination, les hôtels économiques de ce style en manque sérieusement. Ce que

j’ai retenu ? Couché à 1h du mat, lever à 7h15 : Fasthôtel, comme dans

mon livre porte bien son nom…

(05/06/2002)

J’ai une vieille passion pour les orchidées. D’abord, les orchidées exotiques

m’ont attiré et j’ai quelques vieux pieds de Cattleyas, Phalaenopsis et

Cymbidiums dont certains ne cessent de me surprendre par leur vigueur après quinze ans de

floraisons étonnantes et opiniâtres et la quasi-absence de soins à leur donner en

échange. Et puis j’ai découvert les orchidées de nos régions, terrestres plutôt

qu’épiphytes comme leurs consœurs exotiques, là encore, elles étonnent par

leur rusticité. Au printemps, c’est toujours émouvant de voir la diversité des

orchis et ophrys qui rivalisent de beauté et qui, pour attirer les insectes

pollinisateurs, n’hésitent pas à imiter parfaitement mouches et abeilles dans leurs

floraisons (on en profite pour remercier Albert Kritter, écrivain haut-marnais, auteur de

merveilleux livres sur la flore et les cours d’eau, d’avoir obtenu que l’on

retarde le fauchage des bas-côtés des routes pour permettre à ces plantes d’avoir

le temps de fleurir et ainsi de se perpétuer).

Tout cela pour dire que j’ai dans ma pelouse bien tondue (voir cette même rubrique

la semaine dernière), quelques pieds d’orchis bouc depuis deux ans. Par quel

mystère cette plante habituée des coteaux calcaires éloignés est-elle venue atterrir

en plein centre ville ?

Et quel est le rapport de ce charmant tableau bucolique avec la littérature ?

Peut-être l’aspect étonnant, beau et tourmenté de cette fleur et sa forte odeur

qui s’exhale le soir venu et qui lui donne son nom, tout comme apparaît Baudelaire,

citadin ensauvagé au caractère fiévreux et ses fleurs du mal aux parfums de

souffre.

(29/05/2002)

Printemps = herbe qui pousse = tondre la pelouse. Chaque année, c’est le même

cinéma : il faut tondre la pelouse. La première tonte, on aime cela :

c’est un peu comme remettre le jardin en ordre, les feuilles mortes de l’hiver

disparaissent dans le bac de ramassage, on tourne autour des pâquerettes ou on tond bien

ras selon les années, mais c’est le printemps et l’espoir des beaux jours qui

pointe ! Et puis, une semaine ou dix jours après tout est à recommencer :

l’herbe animée d’une vigueur nouvelle pousse très vite. La deuxième tonte est

déjà moins marrante et souvent il faut viser entre les jours de pluie. Enfin, c’est

nécessaire, on ne peut pas s’abstenir sinon le jardin va devenir une friche. A la

troisième tonte, on est déjà moins vigilant, on préfère écouter les merles siffler.

Maintenant remplaçons le texte précédent sur le thème des élections.

Tous les sept ou cinq ans, c’est le

même cinéma : il faut aller voter. Au premier tour, on aime cela : c’est

un peu comme remettre nos politiciens en ordre, les vieux ténors de l’hiver, on

aimerait les voir disparaître, on tourne autour des nouveaux prétendants (parfois tondus

bien ras selon les années), mais tous les sept ou cinq ans, c’est l’espoir

d’une vie meilleure qui pointe ! Et puis, une semaine ou dix jours après tout

est à recommencer. Le deuxième tour est déjà moins marrant. Enfin, c’est

nécessaire, on ne peut pas s’abstenir sinon la démocratie va devenir une friche. Au

troisième tour, appelé " les législatives, " on est déjà moins

vigilant, on préfère écouter les merles siffler.

PS : J’ai une passion pour les tondeuses (je crois me souvenir que Philippe

Djian aussi : il parle de sa tondeuse SABO - même marque que la mienne – dans

le recueil de nouvelles Crocoliles) : la dernière acquisition en copropriété

familiale est une tondeuse-débrousailleuse ECO, trois roues, tractée, moteur Brig et

Stratton 5,5CV, largeur de coupe 53 cm, réglage de la hauteur de coupe au guidon.

Utilisable en terrain gras et lourd de type lepennien, hautes herbes chiraquiennes ou

graminées jospiniennes.

(22/05/2002)

Marcher le long des plages, voilà une idée romantique à souhait. Nos clichés :

chaussures à la main, pieds dans l’eau, calquer sa respiration sur le mouvement des

vagues. Nos vieux poncifs : mer éternelle, berceau de la vie, bout du monde, mer et

ciel, cercles de vie, se ressourcer. Oui, c’est tout cela. Ramasser un coquillage, un

galet, sentir le vent, le soleil, cette sensation d’être toujours entre deux

moments, une petite parenthèse tranquille le temps de la marche. Il y avait autrefois une

publicité qui illustrait ces sensations : on voyait un type seul au bord d’une

plage, on entendait le bruit de la mer, c’était pour une radio avec un

slogan du genre écoutez France Inter, ou France Culture, je ne sais plus. Donc, on a

tous quelques souvenirs comme cela..

Pour moi, c’était au début des années 90, en stage pour le travail en Bretagne,

petite respiration solitaire d’une semaine au début d’une vie de famille bien

prenante avec deux petits enfants. J’avais une Audi défraîchie, je découvrais les

Suites pour violoncelle de Bach en rejoignant chaque soir une plage déserte en

décembre : de quoi construire un beau et vrai souvenir, à la Duras ! (il me

semble me souvenir aussi que je pensais à reprendre sérieusement l’écriture après

avoir terminé un premier récit en pointillé depuis…78).

Bien sûr, il y a eu depuis d’autres instants identiques dans des lieux

tellements diversifiés : Méditerranée, Adriatique, Atlantique, Manche, mer des

Caraïbes.

La dernière plage en date c’était la semaine dernière, on retrouvait Quend,

oublié depuis cinq ans, vent permanent, balades en vélo, à pied, vers Fort Mahon, vers

les dunes, on a marché aussi dans le délice d'une accalmie de vent et de deux heures de

soleil : pieds dans l’eau froide, enjambant les coquillages, crabes, couteaux,

os de seiche, les enfants déjà grands à côté. Et plus tard que restera-t-il de

ces sensations ?

(15/05/2002)

Mais les mais ? Cette tradition des

" mais " existe-t-elle chez vous ? Dans les villages de mon

département, il est d’usage de couper quelques jeunes arbres et de déposer chacun

d’eux contre les maisons dans lesquelles il y a des jeunes filles " à

marier ", la nuit du premier mai. Tradition qui, si elle est bien respectée, se

termine par une soirée organisée par les filles pour la jeunesse du village. Je me

souviens avoir été invité dans une de ces fêtes et j’en garde un agréable

souvenir. Par hasard, j’y ai repensé en traversant un de ces bourgs : baliveaux

appuyés contre des façades, poubelles du village regroupées devant l’arrêt de

bus… Bien entendu, cette fameuse nuit, tout est un peu plus permis et mieux vaut ne

pas laisser traîner son salon de jardin si on ne veut pas être obligé d’aller le

récupérer sur la place de la mairie, devant l’église, etc… Mon cousin a dû

ainsi aller chercher du renfort pour descendre d’un toit une maison en plastique qui

sert habituellement de jeu à la plus jeune de mes charmantes nièces. Certains esprits

chagrins s’offusquent de tels débordements. Certains maires vont même jusqu’à

interdire ce genre de manifestation. Mieux vaut d’ailleurs ne pas s’en plaindre

de façon trop exagérée, car tout se sait très vite dans les villages et les habituels

grincheux trinquent souvent plus que les autres (on m’a raconté qu’un irascible

avait eu ses clenches de portes, de volets et ses balustrades de fer forgé enduits

d’une graisse noire et tenace…). Mais pour ceux chez qui la tradition reste

tenace, on en rit, cela fait des souvenirs pour le village et les générations. Et puis,

courir les rues pour aller à la recherche de ses outils de jardins, tuyaux

d’arrosage, jardinières et autres ornements qu’on a l’habitude de laisser

devant chez soi est finalement plutôt bénéfique, c’est une occasion pour

rencontrer vos voisins, de discuter un peu en ce jour de fête du travail. Tout cela à

condition de se laisser un peu aller, de laisser filer le temps, de s’ouvrir

l’esprit, et finalement de réfléchir à deux fois avant de glisser un bulletin dans

l’urne lors d’une élection présidentielle par exemple… La tradition des

mais a été instaurée en 1790 pour fêter dans la joie la Révolution.

(08/05/2002)

Bien sûr, on est obsédé par les présidentielles, on cherche, on cause, on discute dans mon département très rural où Le Pen à fait un carton… Voici deux tentatives d’explications ou réflexions ou anecdotes diverses au sujet du premier tour.

1°) Un flic :

Je connais un flic. La première fois que je l’ai vu, il m’avait aidé à

déménager un piano au premier étage. Et puis d’autres circonstances m’ont

fait le rencontrer : activités associatives communes, humanitaires. Toujours prêt

à rendre service, c’est un type calme, d’une grande patience, avec un air de

sage, aux idées ouvertes. Aimant le dialogue, il préfère rester simple flic et arpenter

la ville en voiture ou sur une mobylette. Il raconte aussi qu’on l’appelle

" poulet, poulet… " sur son passage. Il ne dit rien, ne répond

pas : c’est la consigne. Ne rien faire qui puisse être interprété comme de la

provocation, sa présence en uniforme dans les quartiers d’immeubles est déjà

perçue comme telle. Il dit aussi que son boulot est difficile à cause des trafics

illégaux qui augmentent (avec parfois la bénédiction cynique d’élus : je me

souviens avoir été directement témoin des paroles d’un maire, fier de déclarer

que la ville avait de l’argent, peu lui importait sa provenance du moment qu’il

soit dépensé dans les supermarchés et commerces de la ville…). En effet, de

l’argent circule : il y a eu une hausse de 59 % de saisies de drogue en 2001

dans mon département d’après un article du journal local.

Mais revenons au flic en question, plutôt modéré, mais qui a voté Le Pen au premier

tour. Surprise ! Moi, qui cherchait autour de moi qui avait voté Le Pen, arrivé en

tête dans ma ville, moi qui imaginait des caricatures d’électeurs - anciens

d’Algérie en " marcel " troués promenant leurs bergers

allemands, bedaine en avant -, me voici en face d’un type que je connais, que

j’estime et qui lui-même est tellement éloigné de la caricature du flic de base.

On a su qu’il a voté FN car il s’est engueulé avec sa fille (à laquelle il a

appris la tolérance et le dialogue…). On dit aussi qu’au cours d’une

manifestation anti-Le Pen organisée par les lycéens suite au premier tour, des

manifestants ont jeté des œufs sur les quelques flics réquisitionnés comme lui

pour faire la circulation. Ne devant ni répondre, ni faire un geste : c’était

la consigne. On croit savoir qu’il votera néanmoins Chirac au deuxième tour.

Je connais un flic, donc. Que j'estime. Il faudra que je pense à l’inviter un soir.

Lui, le flic. Qui a voté Le Pen.

2°) Education Nationale :

La gauche, la gauche : on cherche des explications à l’échec de la gauche dans

notre élection présidentielle. Parfois, on tient des raisonnements, des logiques, des

constats qui nous conduisent à dire que ce n’est pas étonnant (d’où la place

de cet article dans cette rubrique ?). Et puis le problème est multiple : on a

voté massivement Le Pen aussi faute de crédibilité de la gauche dans les départements

ruraux. Dans le mien, certaines explications tiennent peut-être dans d’évidentes

maladresses autour de l’Education Nationale. Il ne s’est pas passé une semaine

depuis la rentrée de septembre sans que le journal relate des manifestations de parents

d’élèves parfois même rejoints par des élus contre la fermeture de classes qui

furent particulièrement nombreuses cette année. L’Inspecteur d’Académie

affiche une logique comptable, (la même logique comptable qui poussa la Sécurité

Sociale à envoyer à ma belle-mère en phase terminale une lettre pour lui reprocher le

coût de ses soins…), logique dont on peut se prévaloir dans un département en

perte de vitesse certes, mais qu’il appartient au gouvernement d’expliquer, de

modérer et non d’enfoncer. Ce discours de réduction a d’autant plus de mal à

passer puisqu’on insiste beaucoup sur l’augmentation des crédits budgétaires

dans ce poste… L’Education Nationale est assimilée à ce gouvernement en tant

qu’administration et, de plus, on imagine souvent des tendances politiques de gauche

à ses fonctionnaires, donc toute maladresse de sa part est rapidement imputée à la

gauche. J’ai entendu à la radio que l’on déplorait l’analphabétisme, le

manque de culture générale qui ont conduit des électeurs à voter Le Pen. Il se dit

aussi qu’on a demandé aux chefs d’établissements de notre département de

faire passer dans chaque classe de troisième un élève de plus en seconde et tant pis

s’il n’a pas le niveau nécessaire. On dit aussi qu’un élève de

troisième a été tabassé hier en dehors d’un établissement pour avoir traité un

autre élève de " bronzé ". On dit aussi que l’élève (que je

connais, franchement du genre timide) dément l’insulte et la provocation, tandis que

ses agresseurs, virés auparavant d’un collège voisin pour agressivités diverses,

ont été versés en cours d’année dans cette classe.

Bien sûr, il y a beaucoup de " on dit " qui se mêlent aux anecdotes,

aux articles des journaux locaux, à l’actualité, à ce dont on est témoin et qui